为响应国家乡村振兴战略,践行新时代青年服务社会的使命担当,安徽师范大学地理与旅游学院赴芜湖弋江区马塘新镇“童心圆”支教宣讲团队于2025年7月6日深入芜湖弋江区马塘新镇元山社区,开展以“古今‘粮’缘”为主题的特色支教活动。团队以粮食文化为脉络,设计农耕知识讲解、作物盆栽实践、菜系地理解析等多维度课程,通过 PPT 演示、手工创作、音乐互动等形式,带学生们在识粮、惜粮、赞粮的沉浸式体验中,感受粮食文明的千年传承,让家国情怀在趣味课堂中自然生长。

晨光启程:知识传递的预备篇章

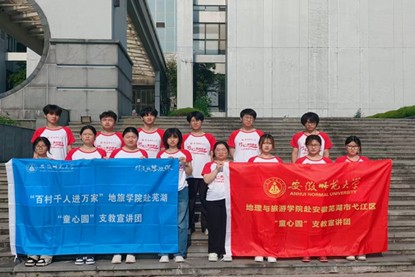

上午8时,团队成员在安徽师范大学敬文图书馆前整装集合,携带教学物资有序前往马塘新镇元山社区支教点。抵达教室后,学生们迅速进入学习状态,在团队成员的一对一辅导下专注完成暑期作业。

课堂深耕:三维解构“粮”史文明密码

9时30分,课程主讲人、2024级汉语言文学(师范)专业徐婷婷以“农耕之美”开启第一篇章。通过图文并茂的课件展示,带领学生们穿越农业文明的历史长河:从新石器时代的作物驯化讲起,系统梳理水稻、小麦等粮食作物的演化脉络,区分经济作物与蔬菜水果的生态特性。课堂设置“植物观察卡”互动环节,引导学生辨识常见作物的根茎叶特征,将课本知识转化为生活实践能力,在认知自然的过程中激发探索兴趣。

第二主题“惜粮倡俭”以中国八大菜系为文化载体,通过“川菜的麻辣鲜香”、“淮扬菜的精细本味”等生动案例,解析“一方水土养一方人”的饮食哲学。徐婷婷结合地理学科特色,阐释气候、地形对食材分布的影响,让学生理解菜系背后的自然禀赋与人文智慧。课程以“谁知盘中餐”的古诗诵读为引,强化珍惜粮食的责任意识,推动文化认同与品德教育的有机融合。

在“科技造福”篇章中,课程以“杂交水稻之父”袁隆平、“西瓜之母”吴明珠两位院士的科研故事为核心,通过动画短片与人物访谈片段,展现科学家扎根田野的奉献精神。“袁爷爷让中国人端稳饭碗”、“吴奶奶培育出最甜的西瓜”等通俗讲解,让学生们在感动中理解科技对粮食安全的重要意义。

实践拓维:从认知到创造的沉浸式体验

下午,团队开展“迷你农田”实践活动,为每位学生分发罐头植物盆栽套装。在志愿者指导下,学生们亲手埋下菜籽、浇灌土壤,领取“植物成长日记”记录栽培过程。“我要种出最胖的番茄!”、“我的青菜会比老师的高!”稚嫩的宣言中,劳动教育与生命教育悄然渗透。

15时的粘土创作环节将活动推向高潮。学生们以“我的农田”为主题自由创作,用彩色粘土塑造出萝卜、南瓜等作物,搭配蘑菇、草莓等果蔬,更有粮仓、耕牛等场景元素点缀其间。在“田埂”上合作堆砌的过程中,学生们不仅锻炼了动手能力,更在想象中重构了对农耕生活的认知。志愿者与学生共同完成的“立体农田”作品充满童趣,成为课堂知识可视化的生动注脚。

课程尾声,2023 级土地资源管理专业何俊杰带来音乐互动课,以《卖报歌》为节奏载体,带领学生们认识五线谱基础符号。“啦啦啦,我是卖报的小行家” 的旋律与清脆的节奏交织,劳动主题与乐理启蒙的跨界融合,让粮食文化在跃动的音符中叩响童心,为这场 “古今‘粮’缘” 的知识之旅画上灵动的句点。

青春回响:实践育人的双向成长

从晨起的课业辅导,到贯穿古今的“粮”史课堂,从充满创意的粘土手工到活力四射的节奏初体验,“童心圆”支教宣讲团队的成员用行动诠释了当代大学生的社会责任与青春担当。这场以 “粮” 为媒的支教活动,早已超越了知识传递的范畴——它既是大学生将专业所学转化为社会服务的实践课堂,也是青少年在沉浸式体验中厚植家国情怀的成长沃土。