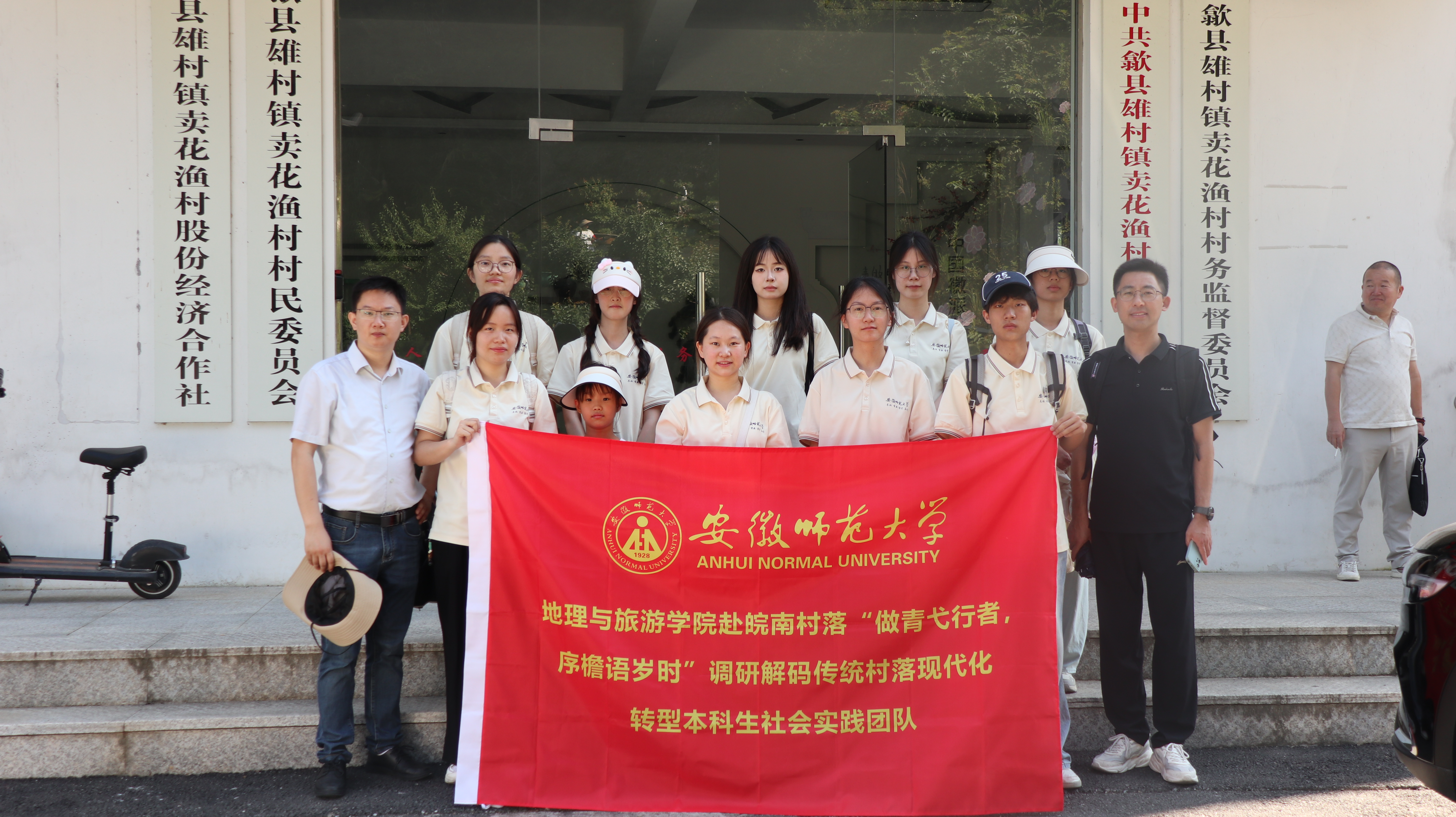

2025年7月4日,安徽师范大学地理与旅游学院赴皖南村落“做青弋行者,序檐语岁时”调研解码传统村落现代化转型本科生社会实践团队来到千年之乡——卖花渔村。通过实地考察、问卷访谈等形式,对卖花渔村的盆景产业进行调研,以青春力量助力乡村振兴。

卖花渔村位于歙县城东南7公里,新安江南岸沟谷腹地,是一座具有千年历史的古村落,因地形似鱼且以花卉盆景闻名得名。村子四面环山,海拔200米左右,森林覆盖率达95%,温暖湿润的气候和肥沃疏松的土壤,为盆景植物生长及树桩培育提供了优越条件。

当地的洪师傅为我们介绍种植盆景。每年的二到三月份是梅花开放的旺盛期,同时也是游客到来的旺盛季。在这段时间里,盆景收入可观。在面临盆景产业危机与困境的问题时,洪师傅表示:“在整个发展过程中不免会遇到很多特殊情况,政府以前也引进了电商进行合作,但是效果不太明显。最有利的还是道路交通等基础设施的完善,这些措施有助于激发产业活力。”

下午,队员们来到了当地的村委会,观看了卖花渔村的宣传片,了解到当地的徽派盆景在2008年入选了第二批国家级非物质文化遗产名录,为后续的保护与发展提供了重要支撑。

作为徽派盆景的发源地,卖花渔村以梅花、罗汉松等盆景种植为核心产业,年产值突破2600万元,产品远销国内外。村党支部盛书记介绍,2008年盆景制作技艺入选全国非遗名录后,村庄逐步构建起老中青三代非遗传承人体系,现有国家级至县级非遗传承人40余人。依托“非遗+旅游”模式,卖花渔村凭借每年春季的梅花花海吸引大量游客,成为央视等媒体报道的“网红打卡地”,并获评省级“安徽乡村精品示范村”,赢得千万专项资金支持。

访谈中,书记坦言当前产业面临多重挑战:土地资源紧张制约规模化生产、经济下行压力影响高端盆景销售、旅游旺季接待能力不足。为破除困境,村庄正探索三大路径:小微盆景电商化,也就是通过线上销售打开新市场,推动产品标准化与渠道多元化;非遗研学活化,计划开设盆景技艺研学课程,联动周边村落打造区域化文旅;人才梯队建设,引进电商人才,鼓励党员带头参与创新项目,强化党组织在乡村振兴中的引领作用。

校思政教师欧明容在乡村调研途中开设“行走的思政课”,以《城乡融合视域下的乡村蝶变之路》为题,结合实地案例阐释城乡融合发展困境与优化路径。课程指出,国家城乡融合水平总体上有所提升,但不同区域、不同领域进展不平衡,区域间分化有所加剧,面临制度壁垒、产业失调、治理单一、文化失衡、生态割裂等挑战。其中,土地制度改革滞后、城乡要素市场分割、基层治理碎片化等问题尤为突出。欧老师强调,乡村振兴是破解城乡二元结构的关键抓手。数据显示,国家农业全要素生产率与发达国家差距显著,智慧农业将成为城乡产业协同的重要纽带;同时,乡土文化保护与非遗活化是乡村振兴的精神活水。在欧明容的倡议下,团队计划用专业知识助力乡村发展,将论文写在祖国大地上。

在全民直播的热潮下,卖花渔村电商呈现鲜明的“头部效应”。以其为代表的“卖花渔村小鱼家”凭借“父亲供货+自己销售”的分工模式脱颖而出。“我们家电商销售占比达80%,客单价从几十元到上千元全覆盖。”电商户洪女士的话揭开了卖花渔村电商发展的冰山一角。以梅花为主打产品,村里的徽派盆景通过直播带货和短视频展示养护技巧与造型艺术,其中游龙型盆景因独特的“龙头入盆、龙尾上扬”造型成为线上爆款。

村集体自发组建的“直播电商群”更成为经验共享的孵化器,旺季时的“走播串联”模式让散户盆景借头部流量触达客户。从山间盆景到云端爆款,卖花渔村的电商实践犹如一面棱镜,折射出传统手工艺在数字时代的生存智慧。当物流成本的阵痛遇上文化赋能的曙光,这个藏在深山中的村落正用徽派盆景的筋骨,撑起乡村振兴的数字脊梁。

从村民自创的养护技巧到邻里互助的传统美德,从生态保护的坚定决心到科技赋能的创新探索,卖花渔村正以自己的方式诠释着乡村振兴的多元可能。在这片充满生机的土地上,盆景不仅是一门产业,更成为连接传统与现代、人与自然的桥梁,书写着乡村发展的崭新篇章。